|

|

|

|

|

THE DISTINCTION BETWEEN HEROINE AND HEROIN IN THE RELEVANCE OF ANCIENT INDIAN CULTURE

प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता में नायिका-नायिका भेद खजुराहो मन्दिरों के विशेष परिप्रेक्ष्य में

1 Deputy Director, Kalidas Sanskrit

Academy, Ujjain, M.P., India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: Although archaeological and literary references are available in abundance

for depiction of heroines in Indian art tradition, their psychological

analysis has not been considered. The inner vision of the craftsmen has

helped in expressing the inner story of the heroines through their own

actions. Through their art, the craftsmen of Khajuraho have not only

expressed the traditional erotic feelings prevalent in the society, but the artist

has also given a profound message through these heroines by targeting the

infinite power of Shakti for the purpose of motherhood or Rasanishpatti. Hindi: यद्यपि

भारतीय कला

परम्परा में

नायिकाओं के चित्रण

के लिए

पुरातात्विक

एवं साहित्यिक

संदर्भ

प्रचुर

मात्रा में

उपलब्ध हैं, किन्तु

उनका

मनोवैज्ञानिक

विश्लेषण

नहीं किया

गया है।

शिल्पकारों

की आंतरिक

दृष्टि ने नायिकाओं

की आंतरिक

कथा को उनके

स्वयं के कार्यों

के माध्यम से

अभिव्यक्त

करने में

सहायता की

है। खजुराहो

के

शिल्पकारों

ने अपनी कला के

माध्यम से न

केवल समाज

में व्याप्त

पारम्परिक

कामुक

भावनाओं को

अभिव्यक्त

किया है, अपितु

कलाकार ने

मातृत्व या

रसनिष्पत्ति

के उद्देश्य

से शक्ति की

असीम शक्ति

को लक्षित करके

इन नायिकाओं

के माध्यम से

एक गहन संदेश

भी दिया है। |

|||

|

Received 20 October 2024 Accepted 16 November 2024 Published 29 November 2024 Corresponding Author Yogeshwari

Firozia, yfirojiya@gmail.com DOI 10.29121/ShodhShreejan.v1.i1.2024.7 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2024 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Heroine, The Wife of Independent Wife, Vasectomy, Divergence, Vipralabdha, Fragmentation, Abhisarika, Proshitpatika, नायिका, स्वतंत्र

पत्नी की

पत्नी, पुरुष

नसबंदी, विचलन, विप्रलब्ध, विखंडन, अभिसारिका, प्रोषितपतिका |

|||

‘भारतीय

कला एवं संस्कृति

की पृष्ठभूमि

में धर्म और

दर्शन का भी

पर्याप्त

महत्त्व

वास्तु जगत्

की विचारधारा

में रहा है।

धर्म और

संस्कृति मानव

सभ्यता के

प्रारम्भ से

एक-दूसरे के

पूरक रहे है

तथा जनजीवन के

लोकपक्ष को

व्यक्त करने

हेतु इन दोनों

पक्षों को

समान रूप से

भारतीय जीवन

में महत्त्व

दिया गया है।

यह भी

सर्वविदित

तथ्य है कि

वैदिक कालीन

संस्कृति में

निहित भक्ति

अथवा उपासना

के घटक

तत्त्वों का

निर्वाह

परवर्ती

भारतीय कला और

साहित्यिक

विद्याओं में

द्रष्टव्य

है। भारतीय

मन्दिर

वास्तु का इतिहास

अपने आप में

हिन्दू

संस्कृति की

प्रारम्भिक

परम्पराओं को

संजोये हुए है

जिनमें

सामान्य

जनजीवन, लोकजीवन

तथा राजकीय

परम्पराओं का

वैभव व्याप्त

है। प्रमाणों

के आधार पर

मन्दिरों का

निर्माण देव

विग्रह की

सुरक्षा

भावना से

प्रारम्भ

होकर अन्त में

सहायक अंगों

तथा अलंकरण से

संयोजित कर

मूर्ति की

प्राण प्रतिष्ठा

में यह अपने

चरमोत्कर्ष

को प्राप्त

हुआ है। Mantri (1981)

कला के

प्रमुख

विषयों में

वास्तुकला, चित्रकला

की भाँति

शिल्प की

भूमिका

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण

रही है।

शिल्पी

एकाग्रचित्त होकर

ऐसी सृष्टि का

सृजन करता है, जो

विशुद्ध

ज्ञान का

प्रतीक होती

है। अतः शिल्प

की व्याख्या

करते हुए, यह

उल्लेख करना

सार्थक होगा

कि सौन्दर्य

का आन्तरिक

विश्लेषण

करने में यह

मात्र एक

माध्यम है, जो

सहज ही मानव

मन के आन्तरिक

तथा बाह्य

मनोविज्ञान

को यथार्थ में

प्रस्तुत

करता है। भारतीय

शिल्पकला में

सौन्दर्यबोध, सुन्दर

आलेखन तथा रूप

लावण्य का

संयोजन अत्यन्त

कुशलतापूर्वक

किया गया है।

जिसे शिल्पी ने

अपनी कला

द्वारा

उत्कृष्ट

स्वरूप में

अभिव्यक्त कर

प्रस्तुत

किया है। इसी

परम्परा में भारतीय

मन्दिर

वास्तुकला के

माध्यम से हम

वास्तुकला के

उत्कृष्ट

वैभव के विकास

क्रम को देख

सकते है। मानव

ने अपने इष्ट

अथवा आराध्य

की उपासना तथा

कलात्मक

अभिव्यक्ति

की पूर्ति

हेतु मन्दिरों

की स्थापना कर

उसकी उपासना

की। यही सहज

रूप आगामी

मन्दिरों के

निर्माण का

प्रेरक बना। जहाँ

भारतीय शिल्प

का उद्भव एवं

विकास

दृष्टिगोचर

होता है। Mantri (1981)

मन्दिर

निर्माण

परम्परा के

अन्तर्गत

निहित उन गूढ़, सूक्ष्म

तथ्यों को

प्रस्तुत

करने का

प्रयास किया

है जिनका

उल्लेख हमे

साहित्य एवं

कला में

प्राप्त होता

है किन्तु

दैनम-दिनम् हम

इन तथ्यों के

महत्व से

अनभिज्ञ रहते

हुए समयप्रकारान्त

में उन्हें

विलोपित कर

देते है।

नायिका के

लिये साहित्य

के अतिरिक्त ऐतिहासिक

पुस्तकों, संदर्भो

तथा

पाश्चात्य

विद्वानों

द्वारा,

व्यावसायिक

एवं

पाश्चात्य

पुस्तकों और संदर्भो

में

”नायिका“ के

लिये

“सुर-सुन्दरी”

शब्द का

प्रयोग किया

गया है,

कहीं-कहीं

”अप्सरा“ शब्द

का भी प्रयोग

किया गया है।

जो तथ्यों के

अभाव में

अस्पष्ट

प्रतीत होता

है। प्रस्तुत

शोधपत्र के

माध्यम से

मन्दिर निर्माण

परम्परा के

अन्तर्गत

खजुराहो के

मन्दिरों के

प्रदक्षिणा

पथ पर अंकित

नायिका

मूर्तियों के

महत्व को कला

विशेष कर

शिल्पकला के

माध्यम से

प्रतिपादित

करना है।

यद्यपि

साहित्य एवं

संस्कृत

साहित्य में

नायिका एवं

नायिका भेद का

उललेख

प्राप्त होता

है। तथापि

खजुराहो के

मन्दिरों की

भित्तियों पर

तद्उल्लेखानुसार हमें

नायिकाओं का

नायिका भेद

सहित अंकन

प्राप्त होता

है। उक्त

शोधपत्र के

माध्यम से

जिसे उल्लेखित

करने का

प्रयास किया

गया है।

नायिका से

तात्पर्य है, जिस

सुन्दरी को

देखने पर मन

में रस-भाव

अथवा प्रेम-भाव

उत्पन्न हो, उसे

नायिका कहते है।

Heera (1973)

भारतीय

नाट्यशास्त्र

के अनुसार जब

भरत मुनि ने

अपने सौ

पुत्रों को

नाट्य की

शिक्षा देकर ब्रह्मा

के सम्मुख

इसका

प्रदर्शन

करने हेतु भेजा

किन्तु

नायिका अथवा

नारी सुलभ

लास्य,

कोमल,

श्रृंगार से

युक्त भाव

मुद्राओं एवं

चेष्टाओं के

अभाव में

उन्हें अपने

प्रयास में

सफलता न मिली

तब नायिका के

महत्व को

जानकर भरत

मुनि ने इसमें

कैशिकी

वृत्ति

अर्थात नृत्य, गीत

आदि रूप नाट्य

तथा शिष्ट

परिहास आदि के

भेदों से

युक्त वृत्ति

की योजना के

लिये अप्सराओं

की सृष्टि की

गई। यहीं से

नाट्य

साहित्य अन्य

कलाओं में

नायिका का

पदार्पण हुआ।

भारतीय

नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र

तथा अलंकार

शास्त्र

संबंधी ग्रन्थों

में नायिका के

महत्व को

विशिष्ट रूप

से

प्रतिपादित

किया गया है।

मध्ययुगीन

साहित्य यथा

कामशास्त्र, नाट्यशास्त्र

तथा

साहित्यशास्त्र

के आचार्यों

ने अपने-अपने

ग्रन्थों में

नायिकाओं की अनेक

श्रेणियों की

कल्पना की है।

‘कामशास्त्र’

की नायिकाओं

के वर्गीकरण

का मूलाधार

प्रमाण और

सम्भोग श्रृंगार

रहा है.

नाट्यशास्त्र

का आधार अभिनय

से सम्बद्ध

रहा है। ये

वर्गीकरण

साहित्यशास्त्र

की उत्पत्ति

के पूर्व के है कालान्तर

में

विद्वानों ने

अपनी रचनाओं

में इस

वर्गीकरण का

आश्रय लिया है, अन्य

कलाओं की

भाँति

चित्रकला में

भी यह वर्गीकरण

उपलब्ध है। Singh (2003)

खजुराहो के

मन्दिरों की

भित्तियों पर

नायिकाओं के

अन्य विविध

आकर्षक

मुद्राओं की

भाँति अनुमानत

हमें नायिका

भेद भी

परिलक्षित होते

है जिसे

प्रस्तुत

अध्याय में

विवेचित करने

का प्रयास

किया गया है

जिसका उल्लेख

विदुषी इन्दुमती मिश्र

द्वारा भी

किया गया है। Mishra (1972)

प्रमुखतया

नायिकाएँ तीन

प्रकार की

मानी गयी है 1.

स्वकीया, 2. परकीया

तथा 3.

सामान्या। Musalgavkar (n.d.)

1) स्वकीया:

शील और लज्जा

से सम्पन्न

नायिका को स्वकीया

कहते है ।

2) परकीया:

किसी अन्य की

विवाहित

स्त्री

परकीया कहलाती

है। Musalgavkar (n.d.)

3) सामान्या:साधारण

स्त्री तथा

गणिका

सामान्या

कहलाती है। Musalgavkar (n.d.)

साहित्य

के आधार पर

नायिकाओं के

आठ भेद माने गये है

यथा

1)

स्वाधीनपतिका,

2)

उत्त्का/विरहोत्कण्ठिता, उत्कण्ठिता,

3)

वासक

सज्जा.

4)

अभिसन्धिता,

5)

खण्डिता,

6)

प्रोषितपतिका,

7)

विप्रलब्धा,

8)

अभिसारिका।

Singh (2003)

1)

स्वाधीनपतिका

जिस

नायिका का

प्रिय

पूर्णतः उसी

में अनुरक्त

रहकर नायिका

के अधीन है, तथा

अपने प्रिय का

सामीप्य पाकर

जो नायिका प्रसन्न

रहती है. वह

स्वाधीपतिका

है। Vyas (1956)

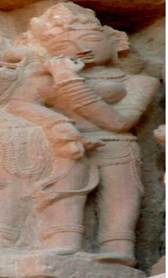

प्रस्तुत

चित्र, चित्र 1

में कलाकृति

में बड़ी ही

मनमोहक

मुद्रा में शिल्पी

ने दम्पती के

विलास-चेष्टा

की अभिव्यक्ति

दी है। नायक

ने नायिका को

अपने भुजपाश

में बाँध रखा

है। नायिका का

बायाँ हस्त

प्रिय की ग्रीवा

में है।

सम्भवतया

प्रगाढालिंगन

अभी-अभी आरम्भ

हुआ है,

जिसे

प्रस्तुत

करने में

शिल्पी ने

अपने कला कौशल

का परिचय दिया

है। आलिंगन

पूर्व की

स्थिति में

नायक नायिका

के दायें पैर

की अंगुलियाँ अपने

बायें पैर से

दबा रहा है।

नायिका अपना

दाहिना हस्त

पुरुष की

ग्रीवा में

डालने को

समुत्सुक है।

सम्पूर्ण

आलेखन

रससिक्त एवं

भावपूर्ण है।

नायक के

अधोवस्त्र

द्वारा उसकी

कटि में निहित

अलंकरण स्पष्ट

होता है।

नायिका के

पयोधरों में

किंचित् कठोरता

का अंकन

शिल्पी की

कुशलता का

परिचायक है।

गुरु नितम्ब, क्षीण

कटि एवं

स्तनों पर पड़ी

हुई

मुक्त-माला बाहु

से होकर

पृष्ठभाग की

ओर लहराता

उत्तरीय शिल्पी

के सौन्दर्य

दृष्टि के

सूचक है ।

शिल्पाकन

सशक्त,

अंग-भंगिमा

के अनुरूप

भावांकन

सशक्त है। दोनों

की मुख मुद्रा

लौकिक

अवरोधों के

परे अलौकिक

आनन्द की

अनुभूति से

ओतप्रोत है।

प्रस्तुत शिल्पांकन

द्वारा प्रणय

की अभिव्यक्ति

हो रही है।

पड़ी हुई

मुक्ता माला, बाहु

से होकर

पृष्ठभाग की

ओर लहराता

उत्तरीय आदि

का अंकन

शिल्पी के

सौन्दर्य

दृष्टि के सूचक

है। सम्पूर्ण

आलेखन

राग-बन्ध की

परिणति के

प्रतिफल जैसा

है। Goyal (1990-91)

चित्र 1

|

चित्र

1 स्वाधीनपतिका |

2)

उत्कण्ठिता

नायिका

निरपराधी

प्रियतम की

विलम्ब तक

प्रतीक्षा करने

के कारण

दुःखित ए वं

चिन्तित होने

वाली नायिका

उत्कण्ठिता

है। Vyas (1956) चित्र 2

में बायाँ

हस्त कटि पर

रखे

एवं दायाँ

हस्त स्तम्भ

पर रखकर उसके

सहारे पार्श्वमुद्रा

में खड़ी

नायिका का

अंकन अतीव भावपूर्ण

व कलात्मक बन

पड़ा है।

प्रस्तुत शिल्प

में नायिका का

बायाँ पैर

भग्न है एवं

दायाँ पैर

पादपीठ पर रखा

है। आकर्षक

केश सज्जा, ग्रीवा

में कण्ठी, वक्ष

पर लहराते दो

लडी हार, नायिका के

स्थानक

मुद्रा में

अंकित

उत्कृष्ट

भगिमा पुष्ट

शारीरिक

सौष्ठव को

विशिष्टता के

साथ प्रस्तुत

करते है ।

प्रिय की

प्रतीक्षा

में व्याकुल

नायिका की मुख

मुद्रा

गम्भीर है।

विलम्ब तक

विचार करते रहने

के कारण उसके

ओष्ठों पर

उभार आ गया है, जो

शिल्पी की

प्रस्तुति को

सफलता प्रदान

करता है।

चित्र 2

|

चित्र

2 उत्कण्ठिता |

3)

वासकसज्जा

प्रिय का

आगमन

सुनिश्चित

जानकर जो हर्ष

से वस्त्राभूषण

आदि द्वारा

स्वयं को

प्रसाधित करती

है वह

वासकसज्जा

नायिका है। Heera (1973)

चित्र 3 में

उत्तरीय का

छोर पकडे़, इस

नायिका का

अंकन यद्यपि

साधारण है

तथापि कलाकृति

प्रभावपूर्ण

बन पड़ी है।

अत्यन्त मनोहर

और भावपूर्ण

मुद्रा में

शिल्पांकित

हस्त में

आभूषण लिये

सम्भवत

दाहिने पैर

अथवा कटि में

आभूषण धारण

करने का

उपक्रम कर रही

है। किरीट-मुकुट, हिक्कासूत्र, स्तनसूत्र, कटिमेखला

को छूता तरल, केयूर, करधनी, उरुदाम, मुक्तदाम, कंकण एवं

पादजालक से

अलंकृत

आकर्षक

देहयष्टि वाली

मुद्रा में

खड़ी नायिका को

देखकर ऐसा

प्रतीत होता

है। यथा प्रिय

के स्वागत में

अत्यधिक आह्लादित

हो, प्रेमातुरा

नायिका नख-शिख

श्रंृगार

किये प्रतीक्षारत

है। अपने श्रृंगार

को पूर्णता

प्रदान करती

हुई दायें

हस्त से ओष्ठराग

का पालन करती

हुई नायिका की

प्रमुदित हृदयाकांक्षाओं

को शिल्पी ने

पाषाण पर

उभारने का

प्रयत्न किया

है। नेत्रों

एवं मुख पर

प्रसन्नता का

भाव लिये, अलंकरण

की दृष्टि से

भी नायिका का

अंकन अप्रतिम

है। Goyal (1990-91)

चित्र 3

|

चित्र 3 वासकसज्जा |

4)

अभिसन्धिता/कलहान्तरिता

जो नायक

के अपराध करने

पर क्रोध से

उसका तिरस्कार

करती है. बाद

में अपने

व्यवहार के

विषय में पश्चाताप

करती है। Musalgavkar (n.d.)

प्रस्तुत

चित्र,

चित्र 4

में शिल्प में

स्थानक

सम्मुख

भंगिमा में

उत्कीर्ण

नायिका का

शिल्पांकन आकर्षक

है। दायें

हस्त से

अधोवस्त्रध्नींवी

का निचला छोर

पकडे़ बायाँ

हस्त वक्ष पर

रखे नायिका की

केश राशि, आभूषण

और अधोवस्त्र

उल्लेखनीय

है। काम के दंश

के पीड़ित

नायिका अपने

स्खलित वसनों

अर्थात् अपने

नींवी के

दोनों छोर द्वारा

अधीरता को

अभिव्यक्त

करती

उत्कीर्ण है।

नायिका के

नींवी वस्त्र

के निचले छोर

पर अंकित

लघुकाय

वृश्चिक, वस्तुतः

काम भावना के

उद्दीपन के

अर्थ में निहित

है।

उपर्युक्त

कलाकृति में

शिल्पी ने नायिका

के अधीर, उन्मुक्त

दशा द्वारा कला

में सौन्दर्य, संवेदनाओं

के उन्मुक्त

अंकन को

शालीनता के साथ

प्रस्तुत

किया है। Goyal (1990-91)

चित्र 4

|

चित्र

4 अभिसन्धिता |

5)

विप्रलब्धा

प्रिय के

नियत संकेत

स्थल पर

उपस्थित न

होने पर स्वयं

को अपमानित

अनुभव करने

वाली नायिका विप्रलब्धा

कहलाती है। Heera (1973) चित्र 5 में

भव्य आभूषणों

से सुसज्जित

इस नायिका का

देह सौष्ठव

रमणीय है।

आकर्षक केश

सज्जा उन्नत

वक्षस्थल एवं

क्षीण कटि

वाली यह

नायिका अर्ध

पार्श्व मुद्रा

में पाद पीठ

पर अंकित है।

बायाँ हस्त मुख

पर रखे,

दायें हस्त

से वक्ष

सम्भाले

निर्धारित

स्थल पर प्रिय

को पाकर, मुख पर

विस्मय के भाव

लिये

शिल्पांकित है

। कुछ झुकी

ग्रीवा,

झुकी पलकें

एवं उन्नत केश

विन्यास इस

नायिका को

सात्विक

सौन्दर्य

प्रदान कर रहे

है।

चित्र 5

|

चित्र

5 विप्रलब्धा |

6)

खण्डिता

नायिका को

नायक द्वारा

परस्त्री रमण

का अपराध

ज्ञात होने पर, इस

अपराध के कारण

वह ईर्ष्यावश

कलुषित होने

पर वह खण्डिता

नायिका

कहलाती है। Vyas (1956)

प्रस्तुत

चित्र,

चित्र 6

में कलाकृति

यद्यपि अति

भग्न अवस्था

में है तथापि

भाव मुख की

अपेक्षा

शारीरिक

चेष्टाओं द्वारा

व्यक्त हो रहे

है। प्रस्तुत

दृश्य में

नायक,

नायिकाओं के

मध्य में

स्थित है।

नायिका को नायक

का परस्त्री

रमण का अपराध

ज्ञात होने के

कारण, क्रोध

से नायिका

नायक की दाढ़ी

खींच रही है।

अपराध बोध से

ग्रस्त नायक

उसे ऐसा करने

से रोक रहा है

किन्तु

खण्डिता नायिका

के सन्तप्त

क्षुब्ध हृदय

को सन्तुष्ट

और प्रमुदित

नहीं कर पा

रहा है। नायक

के पार्श्व

में अकित अन्या

नायिका ने

नायक की बाहु

को पकडे़ हुए

है।

उपर्युक्त

शिल्प द्वारा

शिल्पी को

खण्डिता

नायिका के लक्षणों

को प्रस्तुत

करने में

सफलता प्राप्त

हुई है। Goyal (1990-91)

चित्र 6

|

चित्र 6 खण्डिता |

7)

अभिसारिका

जो नायिका

कामपीड़ित

होकर या तो

स्वयं नायक के

पास अभिसरण

करे या नायक

को अपने पास

बुलाये,

वह

अभिसारिका

कहलाती है। Vyas (1956)

प्रस्तुत

चित्र,

चित्र 7 में

अत्यन्त

मनोहर और

भावपूर्ण

मुद्रा में शिल्पांकित

अभिसारिका

दाहिना पैर

उठाकर चलने का

उपक्रम कर रही

है।

सुरुचिपूर्ण

आभूषण से पूर्णतः

प्रसाधित

नायिका अपनी

किशोर वय की दृष्टि

से एक ऐसे

सौकुमार्य

तथा निश्छल

लावण्य से

ओत-प्रोत है, जिसकी

सहज-सरल

अभिव्यक्ति

में शिल्पी को

सफलता

प्राप्त हुई

है।

चित्र

7

|

चित्र 7 अभिसारिका |

8)

प्रोषितपतिका

इन जिस

नायिका का

प्रिय

कार्यवश किसी

अन्य देश में

स्थित होता है, वह

प्रोषितपतिका

कहलाती है। Musalgavkar (n.d.)

प्रस्तुत

चित्र,

चित्र 8 में

प्रोषितपतिका

नायिका का यह

लक्षण है

जिसमें पति के

परदेश जाने पर, वह श्रृंगार

प्रसाधन से

रहित हो, एक वेणी

धारण कर

साध्वी की

भाँति प्रिय

की प्रतीक्षा

में रत रहती

है।

प्रोषितपतिका

नायिका की इस

स्थिति का

वर्णन,

कालिदास के

मेघदूत में भी

प्राप्त होता

है।

प्रस्तुत

शिल्प में

त्रिभंग

मुद्रा में

अंकित नायिका

अपने दोनों

हाथों से वेणी

को पकडे़

आगे की ओर

किये ग्रीवा

झुकाकर प्रिय

का स्मरण करते

हुए आशातीत

नयनों से वेणी

का अनुसरण कर

रही है।

उत्कृष्ट

वस्त्राभूषण

से युक्त नायिका

के प्रिय को

स्मरण करने पर

मुख पर लालिमा

के जो भाव आये है.

इन भावों के

अनुकूल अंकन

द्वारा

शिल्पी ने इस

कलाकृति में

सौन्दर्य का

अद्भुत संचार

किया है। Chaturvedi, S.R. (n.d.)

वस्तुतः

नायिकाएँ

शिल्प में

कला-विकास का

प्रतीक है, जो

निश्छल है, अविकल

है तथा

अत्यन्त

अभिराम

मूर्तन है।

शिल्प इतिहास

लेखन की

दृष्टि से

नायिकाओं की

उपेक्षा नहीं

की जा सकती।

आधुनिक कला-सन्दर्भों

में अध्ययन की

दृष्टि से भी

मनोवैज्ञानिक

विश्लेषण का

सर्वोत्तम

उदाहरण नायिकाएँ

ही हो सकती

है। जिनके

द्वारा नारी हृदय

के गूढ़ रहस्य

ज्ञात किये जा

सकते है।

शिल्प-जगत्

में कौशल

प्रधान होता

है जिसकी अभिव्यक्ति

में छन्दस

विशिष्ट है।

अतः खजुराहोकालीन

शिल्पी ने

अपनी

नायिकाओं में

उस लय को

नियन्त्रित

किया है जिसे

‘पाषाण-काव्य’

कहकर

सम्बोधित

किया जा सकता

है। अन्य

शब्दों में शोधार्थी

का अभिप्राय

यह है कि

नायिकाओं के

माध्यम से

शिल्पी ने पत्थरों

पर एक समग्र

कथा को

प्रस्तुत

किया है। जो

मन्दिरों के

ध्वस्त हो

जाने एवं शेष

मन्दिरों के

पुनः

र्जीर्णोद्धार

द्वारा भग्न

हुई है। यह

कार्य दुष्कर

भी है,

किन्तु

शिल्पी अपनी

कल्पनातीत

अभिव्यक्ति द्वारा

किसी भी लोक

में, किसी

भी प्रकार की

रचना करने में

सक्षम होता है

जिसे

नायिकाओं ने

प्रमाणित

किया है।

चित्र

8

|

चित्र 8 प्रोषितपतिका |

|

कुमार

विमल की कुछ

पंक्तियों

यहाँ उद्धृत

करना प्रसंग

के मूल्यांकन

में उपादेय

सिद्ध होगा

सभी कलाओं में

कल्पना के

विनियोग का

स्वरूप भिन्न

होता है। जिस

कला का मूर्त

आधार जितना ही

स्थूल होता

है. उस कला में

कल्पना का

विनियोजन

उतना ही कम

होता है। इस

दृष्टि से हम

यह कह सकते है

कि

स्थापत्यकार, मूर्तिकार

और चित्रकार

के पास

सम्मूर्तन प्रधान

कल्पना की

अधिकता रहती

है। Goyal (1990-91)

खजुराहो

का शिल्पी

अभिव्यक्ति

का धनी है. रूप का

चितेरा है तथा

रागरंजन में

उसे

देहतन्त्र की

साधना का इष्ट

है जिसे

नायिकाओं ने

ही साधा है.

सराहा है। अतः

नायिकाएँ

खजुराहो के

शिल्पी का

श्रेय और

प्रेय दोनों

ही रही है ।

None.

None.

Chaturvedi, S.R. (n.d.). Kalidas Granthavali, Uttar Megha, Verse

No. 30, 337, (V.S. 2054).

Goyal, V. (1990-91). Parmar Shilp me Nayikaye,

34, 61, 84, 98.

Heera, R. S. (1973). Bhartiya

Alochna Shastra, 145, 161.

Mantri, S. (1981). Malva

ke Alankrit Abhiprayon ka kalatmak Vivechan, 40-43, 52

Mishra, I. (1972). Pratima Vigyan, 347.

Musalgavkar, K. (n.d.).

Hindi Dashrupak, 166, 182, 184, 192, 194 (V.S. 2057)

Shukl, B.L. (1986). Natyashastra

Part-1, Verse No. 41-47, 11-13. (V.S. 2057).

Singh, A. (2003). Bhartiya Chitrakala

me Pahadi Nayak-Nayika Ankan, 29, 34.

Vyas, B.S. (1956). Dashrupak, 112, 113, 115 (V.S. 2013).

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhShreejan 2024. All Rights Reserved.